尼爾森IQ發布《2024中國糧油生鮮市場報告》

2024年,全國糧油生鮮各品種供應量穩步提升。隨著國家對農業產業的持續投入和農業科技的進步,糧油產量穩步增長,品種產品結構不斷優化,消費者對糧油產品的品質和安全性要求也在不斷提高。全球領先的消費者研究與零售監測公司尼爾森IQ近日發布的《2024糧油生鮮行業洞察報告》指出,對于糧油生鮮的品牌商和零售商而言,只有滿足消費者對“商品”和“服務體驗”的雙重需求,生鮮才會成為有力的關鍵品類,進一步制勝快消品市場。

尼爾森IQ零售行業分析與洞察副總監李群彩表示:“在當前競爭激烈的線下零售飲食領域,零售商需專注于消費者需求,以顧客為中心,致力于提升商品品質和服務水平,回饋消費者更優質的零售環境,滿足不同人群的消費場景的需求,為消費者提供采購時的安全感、滿足感與信任感。”

中國糧油生鮮市場現狀

2013-2022年,糧油生鮮供給總產量穩步增長,且增速逐年加快。縱觀細分品類結構,蔬菜、糧食的產量占比居高不下;水果、牛奶增速最快,增長超20%,增速第二梯隊則是蔬菜蛋禽肉類等品類。

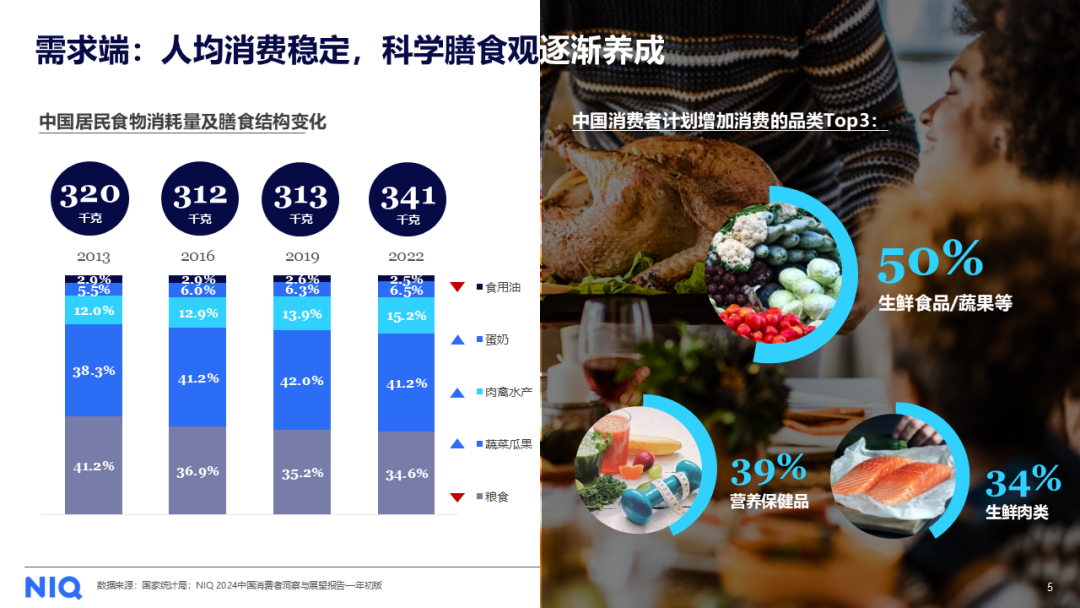

在需求端,2013-2022,人均年均食物消耗量較為穩定,糧食、食用油占比陸續下滑,蔬菜瓜果有所上升。疫情后肉禽水產和蛋奶出現了消耗量占比的提升,品類結構的變化表明國內消費者正在形成科學膳食的營養觀念,他們傾向于減少碳水脂肪攝入,增加高纖蔬果、以及蛋白質方面的補充。

直面多元化飲食沖擊:零售商的沖突與挑戰

近年來,糧油生鮮外部市場競爭加劇,多元飲食場景日趨豐富。根據烹飪形式和食用方式的不同,我們將飲食選擇劃分為外食、中食、內食:餐廳堂食、餐飲外賣為外食,預制菜、急凍點心被歸為中食,而需要居家加工烹飪、生鮮品類(水果、生食海鮮等)被歸為內食范疇。

基于這種劃分,我們發現了目前糧油生鮮市場的兩大趨勢。一個是外食常態化,高線城市的25-35歲人群每周2次以上外食的人群占比高達66%。第二是傳統家庭廚房場景的弱化,95后人群中每周做飯3次以下人群占比僅為44%,同時預制菜的高速增長也進一步擠壓了傳統廚房的應用場景。

對于內食而言,雖然品類銷售主力依聚焦在線下渠道,即食面、酸奶、蠔油銷售額占比超9成,其他常見主食占7、8成份額,但是內食品類的在線下的消費結構卻呈現了一系列動態變化。近五年,線下的糧油品類銷售額處于收縮態式,小包裝食用油,包裝米、包裝面粉銷售額分別較五年前下滑了15.6%,16.5,8.6%。同時與健康更為相關的瓜果蔬菜、肉類水產和蛋類乳品,人均消費量則呈現大幅度正向增長。

零售商發展機遇:鮮、養、味、快、愛

在多元化的飲食沖擊的情況下,尼爾森IQ歸納總結,零售商應該從“鮮、養、味、快、愛”入手,滿足消費者需求,提升業績增長潛力。

想做拿手好菜,食材“鮮”是關鍵:隨著消費者對生活品質的追求不斷提升,新鮮和營養已成為食材選擇的關鍵標準。尼爾森IQ數據顯示,鮮米因其優異的新鮮度和蒸煮品質,正迅速贏得消費者的青睞,2024年4月MAT線下銷售額同比增長19.3%。生產商和零售商通過低溫保存和創新包裝技術,如急凍鎖鮮和低氧鎖鮮,確保了食品的新鮮度和口感。

健康營養食譜,講究內“養”食補:在營養食補方面,高蛋白飲食趨勢顯著,尼爾森IQ的全球調研結果顯示,消費者TOP3的飲食習慣中,高蛋白飲食已經成為頂流之一,值得零售商提前布局,特別是低脂高蛋白肉類、高蛋白質鮮奶和希臘酸奶等產品,受到市場的熱烈響應。此外,富含微量元素的糧油主食,如高油酸花生油和高谷維素稻米油,也呈現出銷售增長,反映出消費者對健康飲食的重視。在雜糧品類中,富含營養物質的胚芽米、雜糧和糯米表現出穩定的增長。

饕餮美食,包羅萬象,創鮮“味”來:口味的多樣性也是消費者關注的焦點。特色地域食物和小眾蔬菜水果越來越受歡迎,零售商在選品和包裝上需更具匠心,以滿足消費者對高品質生活的追求。同時,便捷性食品以其即食、即熱的特性,為忙碌的現代生活提供了解決方案,半成品調味菜和即炸食品的銷售額顯著增長。

精致“快”捷,享受更多休閑時光:在“快”這一特征,消費者更加注重食物的便捷性,具備即食、即熱屬性的食品可以為消費者“錦上添花”。針對擅長烹飪且愿意花錢節約時間的消費者,貨架上售賣的半成品調味菜可以幫助消費者節省洗、剝、切的時間,冷凍調味菜和半成品的調味菜均增長顯著(MAT 2404,冷凍調味菜5.9%,半成品調味菜8.3%)。

而對于不擅長烹飪的消費者來說,即炸、即煮、即拌的便捷性食品滿足了這部分消費者的下廚需求。即炸食品中冷凍雞肉洋蔥圈、冷凍薯片炸雞在線下市場均有良好銷售表現,其中冷凍雞肉洋蔥圈線下增速高達47.9%(MAT 2404)。同時,均衡營養的八寶粥原料、三色藜麥雜糧包在線下渠道也實現高速增長(MAT 2404,12.1%,32.1%)。

以“愛”之名,用心服務:對零售商而言,除了為顧客挑選優質的產品上架售賣,還需要從權威專業、沉浸體驗、嚴格售后三個維度共同發力,為消費者提供多元化的服務,增強消費者的品牌粘性,拉攏更多消費者參與線下零售新體驗,多方維度來助力線下業態重整旗鼓。